Die internationale Geopolitik dehnt sich in den Weltraum aus. Russland, Indien, Japan, China, die Vereinigten Arabischen Emirate, die USA, die Europäische Weltraumorganisation (ESA) usw. beginnen mit ihren aktuellen Missionen zum Mond und zum Mars sowie zu den Asteroiden, ihre nationalen Claims im Weltraum abzustecken.

Wer an Asteroiden denkt, der denkt zurzeit vielleicht an den kurz nach Weihnachten 2024 entdeckten Asteroiden 2024YR4, dessen Durchmesser auf zwischen 40 und 90 Meter geschätzt wird. Interesse weckte er, nachdem Wissenschaftler die Wahrscheinlichkeit eines Einschlags auf der Erde, der im Jahr 2032 erfolgen könnte, mit 1,4 Prozent bezifferten. Solche, auch durch die Medien zusätzlich dramatisierten Ereignisse mit einer Einschlagwahrscheinlichkeit von über einem Prozent sind sehr selten. Zuletzt wurde 2004 ein erdnaher Asteroid namens Apophis entdeckt, der am 13.04.2029 mit einem Abstand von 32.000 Kilometern der Erde sehr nahekommen wird. Anfangs wurde eine Kollisionswahrscheinlichkeit von 2,7 Prozent berechnet. Seien es Meteoriteneinschläge, Kometen oder nahe Vorbeiflüge, wie der des Asteroiden 2012 DA14 Duende am 15.02.2013, sie wecken das Interesse des Medienpublikums an erdnahen Objekten (Near-Earth objects, NEOs), vor allem wegen der Bedrohung, die sie für die Erde und ihre Bewohner darstellen könnten. Sollte einst tatsächlich eine ernsthafte Gefahr drohen, würde die »Space Mission Planning Advisory Group« (SMPAG) der ESA aktiv. Sie berät die Vereinten Nationen, ob eine Mission angeraten ist, um den Asteroiden von seinem möglichen Aufprallkurs abzulenken.

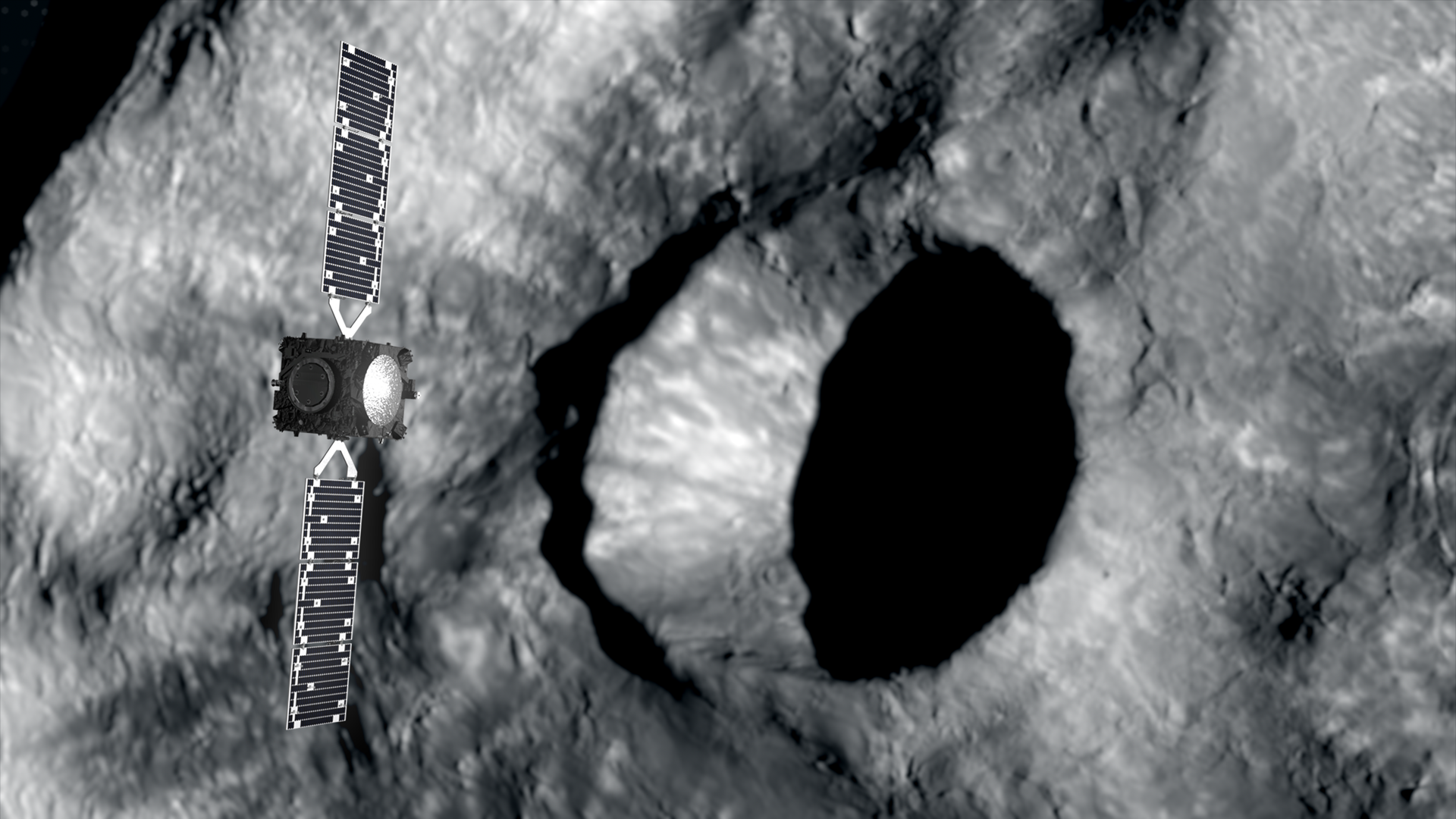

Wie das vonstattenginge, hat die NASA-Mission DART 2022 bewiesen. Die am 24.11.2021 gestartete Raumsonde DART (Double Asteroid Redirection Test) rammte als sogenannter kinetischer Impaktor am 26.09.2022 mit einer Geschwindigkeit von 6,6 Kilometern pro Sekunde (22.500 km/h) den Asteroiden Dimorphos. Zum Zeitpunkt des Einschlags war er etwa elf Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Die Präzision und Kraft des Aufpralls waren so groß, dass die würfelförmige, eine halbe Tonne schwere DART-Impaktsonde einen 20 Meter breiten Krater in der Mitte des Asteroiden schlug und gleichzeitig dessen Flugbahn veränderte. Es war der erste Versuch in der Geschichte der Weltraumforschung und damit der Menschheit, die Bahn eines Himmelskörpers – in diesem Fall eines erdnahen Asteroiden – zu verändern. Die am 07.10.2024 gestartete ESA-Raumsonde Hera (https://www.heramission.space) soll die Auswirkungen des Einschlags im Detail analysieren. Hera wird am 28.12.2026 im Doppelasteroidensystem Didymos und Dimorphos ankommen.

© Foto: ESA-Science Office.

Bislang konnten Astronomen etwa 27.000 Asteroiden in Erdnähe identifizieren, davon rund 10.000 mit einem Durchmesser von mehr als 140 Metern. Indessen bieten Asteroiden weit mehr Chancen als nur Gefahren. Szenarien wie im US-amerikanischen Katastrophenfilm »Armageddon – Das jüngste Gericht« aus dem Jahr 1998, sind möglich, aber äußerst selten. Die Möglichkeit, Ressourcen aus dem Weltraum zu nutzen, besteht ebenfalls und kann als große Unbekannte betrachtet werden, die die meisten Szenarien zu irdischen Ressourcen- und Energiefragen völlig durcheinanderwirbeln. Asteroiden-Bergbau war bisher allenfalls ein Sujet der Science-Fiction.

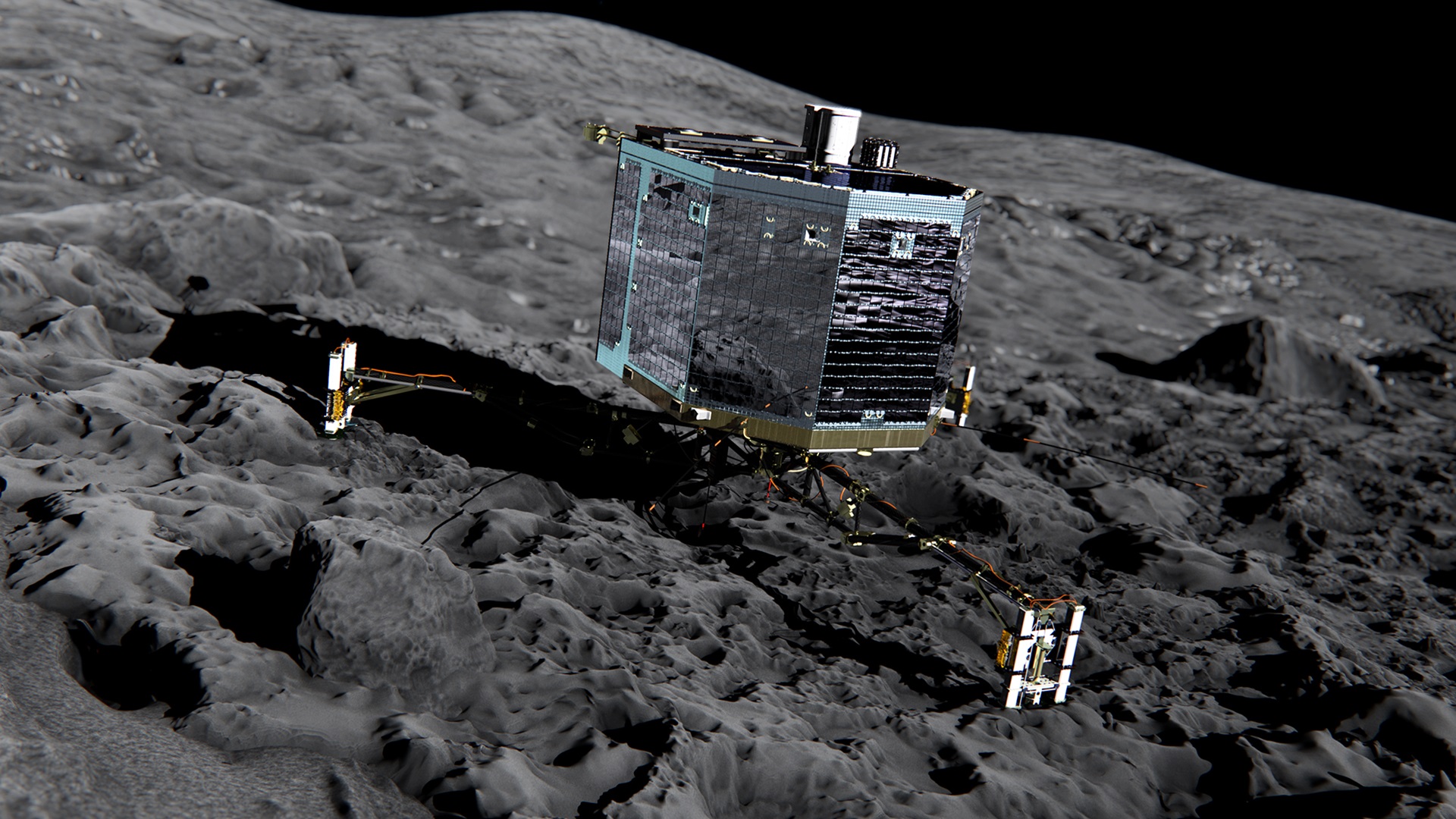

Bis heute (Feb. 2025) wurden 25 Raumsonden zu Kometen und Asteroiden gestartet. Diese Missionen umfassten sowohl reine Vorbeiflüge als auch Landungen bzw. Landeversuche. Die NASA-Mission NEAR Shoemaker landete am 12.02.2001 auf dem Asteroiden Eros und war damit die erste, die direkt auf dessen Oberfläche operierte. NEAR Shoemaker absolvierte damit die erste Umrundung und die erste Landung auf einem Asteroiden. Die japanische Asteroidensonde Hayabusa erreichte am 12.09.2005 den Asteroiden Itokawa und nahm dort Bodenproben. Das Nachfolgeprojekt Hayabusa 2 setzte am 22.09.2018 die zwei MINERVA-Landungsroboter Rover-1A und Rover-1B erfolgreich auf der Oberfläche des Asteroiden Ryugu ab; am 03.10.2018 folgte der Asteroidenlander MASCOT. Es wurden Bodenproben gesammelt. Schon am 12.11.2014 setzte der Lander Philae der ESA-Raumsonde Rosetta erstmals erfolgreich auf der Oberfläche eines Kometen, des Zielkometen 67P/Tschurjumow-Gerassimenko, auf.

© Foto: ESA/ATG medialab. Das Rosetta Landegerät Philae auf der Oberfläche des Kometen 67P/Tschurjumow-Gerassimenko.

Am 20.10.2020 näherte sich die NASA-Raumsonde OSIRIS-REx dem Asteroiden Bennu bis auf wenige Meter und sammelte mithilfe eines speziellen Auslegers Staub und Gestein durch einen Entnahmekopf. Beim Vorbeiflug an der Erde wurde am 24.09.2023 die Landekapsel mit 121,6 Gramm Bodenproben in einer versiegelten Kapsel abgeworfen, die in der Salzwüste bei Salt Lake City an Fallschirmen landete. Die Sonde selbst steuerte unter dem Namen OSIRIS-APEX in einer Anschlussmission auf ein neues Ziel zu: den Asteroiden Apophis.

Ressourcen, nichts als Ressourcen

Es waren Personen mit Weitsicht, die erkannten, dass der Abbau seltener Erden und gewöhnlicher Mineralien für jeden Aspekt der modernen Zivilisation von entscheidender Bedeutung ist. Tatsächlich sind diese Mineralien von entscheidender Bedeutung für die materielle Grundlage der aktuellen weltweiten Energiewende, einschließlich der damit verbundenen Renaissance der Atomenergie, für die exponentielle Entwicklung der KI und ihrer Militarisierung und der digitalen Wirtschaft, für die Entwicklung des städtischen Lebens und für die rasche Entwicklung der asiatischen Länder.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass Bergwerke, Erzlagerstätten und geologische Erkundungsgebiete in der einen oder anderen Weise bei aktuellen Konflikten, Kriegen und geopolitischen Neuausrichtungen eine immer größere Rolle spielen.

So ist beispielsweise festzustellen, dass mehrere afrikanische, asiatische und südamerikanische Länder Mitglieder der chinesischen »Neuen Seidenstraße« (engl.: Belt and Road Initiative; BRI) sind, obwohl man weiß, dass der Zweck dieser großen chinesischen Strategie darin besteht, China mit wertvollen Rohstoffen zu versorgen.

Grenzen des Wachstums oder Weltraumbergbau?

Der unaufhaltsam steigende Druck auf die geologischen Ressourcen bringt die derzeitige globale Entwicklungsdynamik jedoch auf Kollisionskurs mit den geologischen »Grenzen des Wachstums«. Vor dem Hintergrund zunehmender Erschöpfung der mineralischen Ressourcen werden Weltraumobjekte immer attraktiver, da sie reich sind an »hohen Konzentrationen seltener Metalle – Platin und Gold für die Elektronik, Nickel und Kobalt für Katalysatoren und Brennstoffzellentechnologie und natürlich Eisen«.

Um diese Lagerstätten zu erreichen, sie abzubauen und zur Erde zu bringen, müssen die Robotik, die Weltraumtechnologie und die künstliche Intelligenz immer weiter optimiert werden. Denn Mond- und Asteroidenlandegeräte sowie Roboterbergbaumaschinen müssen in der Tat weitgehend autonom sein. Das Wettrennen um den Weltraumbergbau bringt also enorme technologische Herausforderungen und finanzielle Hürden mit sich. Und dennoch findet es statt.

Aus geopolitischer Sicht scheint es, als ob das Rennen um die Nutzung des Weltraums zwischen den zwei großen »geopolitischen Polen« der Gegenwart stattfindet, nämlich »dem Westen« auf der einen und den »BRICS« auf der anderen Seite.

Die ursprünglich 2006 erfolgte informelle Vereinigung der Staaten Brasilien, Russland, Indien und Volksrepublik China als BRIC, wurde 2010 um Südafrika erweitert und durch das Akronym BRICS bekannt.

BRICS: Was ist das, wer will mitmachen und warum?

2024 kamen Iran, Ägypten, Äthiopien und die Vereinigten Arabischen Emirate hinzu, weshalb die Vereinigung auch als BRICS plus bezeichnet wird. 2025 wurde auch Indonesien als vollwertiges Mitglied aufgenommen.

Die BRICS-Mitglieder sowie die USA und die Europäische Union entwickeln Projekte und Strategien für den Weltraumbergbau. Somit spiegelt dieser Wettlauf die aktuellen strategischen Wettkämpfe zwischen westlichen Ländern und den BRICS-Staaten im Weltraum wider. Daher wird der Wettlauf um den Weltraumbergbau zu einer »Fortsetzung der Geopolitik mit anderen Mitteln, den Mitteln der Weltraumfahrt«.

So stellen sich jetzt die Fragen, welche der BRICS-Länder sich am Wettrennen um den Weltraumbergbau beteiligen. Wie eng ist dieses Rennen mit der Entwicklung künstlicher Intelligenz verknüpft? Und schließlich: Inwiefern ist dieses Rennen auch ein geopolitisches und als solches eine potenzielle Vorbereitung für aktuelle und zukünftige Neuausrichtungen der Weltpolitik?

Weltraumbergbau der BRICS

Am 23.08.2023 landete die indische Monderkundungs-Raumsonde Chandrayaan-3 (eine Kombination, bestehend aus Landegerät und Mondfahrzeug) in der Nähe des Kraters Manzinus am Rand des Südpolargebiets auf der Mondvorderseite. Indien ist somit das vierte Land, dem eine unbemannte Landung auf dem Mond gelang. Dass dies in Südpolnähe erfolgte, hat mehrere Gründe. Denn das Gebiet ist auch während der Mondnacht der Sonnenstrahlung ausgesetzt. Während oben die Kraterränder sonnenhell beschienen werden, und mittels Solarzellen ohne Unterbrechung Strom liefern könnten, ist es unten dunkel und bis zu minus 160 Grad kalt, so dass dort Wassereis vermutet wird. Mit Wasser und Strom wäre der Südpol der ideale Ort für den Bau einer ersten, dauerhaft besetzten Forschungsbasis auf dem Mond.

Bereits am 03.01.2019 erreichte die chinesische Raumsonde Chang’e 4 – aus ähnlichen Überlegungen heraus – den Krater Von Kármán im Südpol-Aitken-Becken auf der Mondrückseite. Noch am selben Tag rollte der Rover Jadehase 2 auf die Mondoberfläche. Am 01.06.2024 erreichte das Landemodul der unbemannten Mondsonde Chang’e 6 die Mondoberfläche im südlichen Bereich des Apollo-Kraters. Es wurden rund zwei Kilogramm Gesteinsproben entnommen. Am 03.06.2024 startete die mit dem Mondmaterial beladene Aufstiegsstufe der Sonde von der Rückseite des Mondes in Richtung Erde. Am 25.06.2024 landete die Probenkapsel in der chinesischen Provinz Innere Mongolei.

Die Erfolge dieser Roboter sind zum großen Teil dem exponentiellen Fortschritt des maschinellen Lernens durch künstliche Intelligenz geschuldet.

Wer den Mars beherrscht, beherrscht die Welt

Die ersten erfolgreichen Landungen auf dem Mars erfolgten durch die US-amerikanischen Raumsonden Viking 1 und 2. Nach elf Monaten Flugzeit erreichte Viking 1 am 20.07.1976 den Mars. Der Orbiter lieferte bis August 1980 über 35.000 Fotos. Das Landegerät war bis 1982 in Betrieb und erstellte über 2.000 Bilder von seiner Landestelle. Schon am 03.09.1976 bekam Viking 1 Besuch von Viking 2. Das Gerät landete planmäßig und lieferte ebenfalls reichlich Bildmaterial. Das erste Marsfahrzeug, der Sojourner-Rover, erreichte im Rahmen der Mission Mars Pathfinder am 04.07.1997 den Roten Planeten und landete in der nördlichen Hemisphäre im Gebiet Ares Vallis. Airbags verhalfen dem Rover auf dem steinigen Gelände zu einer sanften Landung. Der Pathfinder bestand aus einer Landeeinheit mit Kameras und Messinstrumenten sowie einem nur 10,6 Kilogramm schweren Roboterfahrzeug, das Steine und Boden chemisch analysieren konnte.

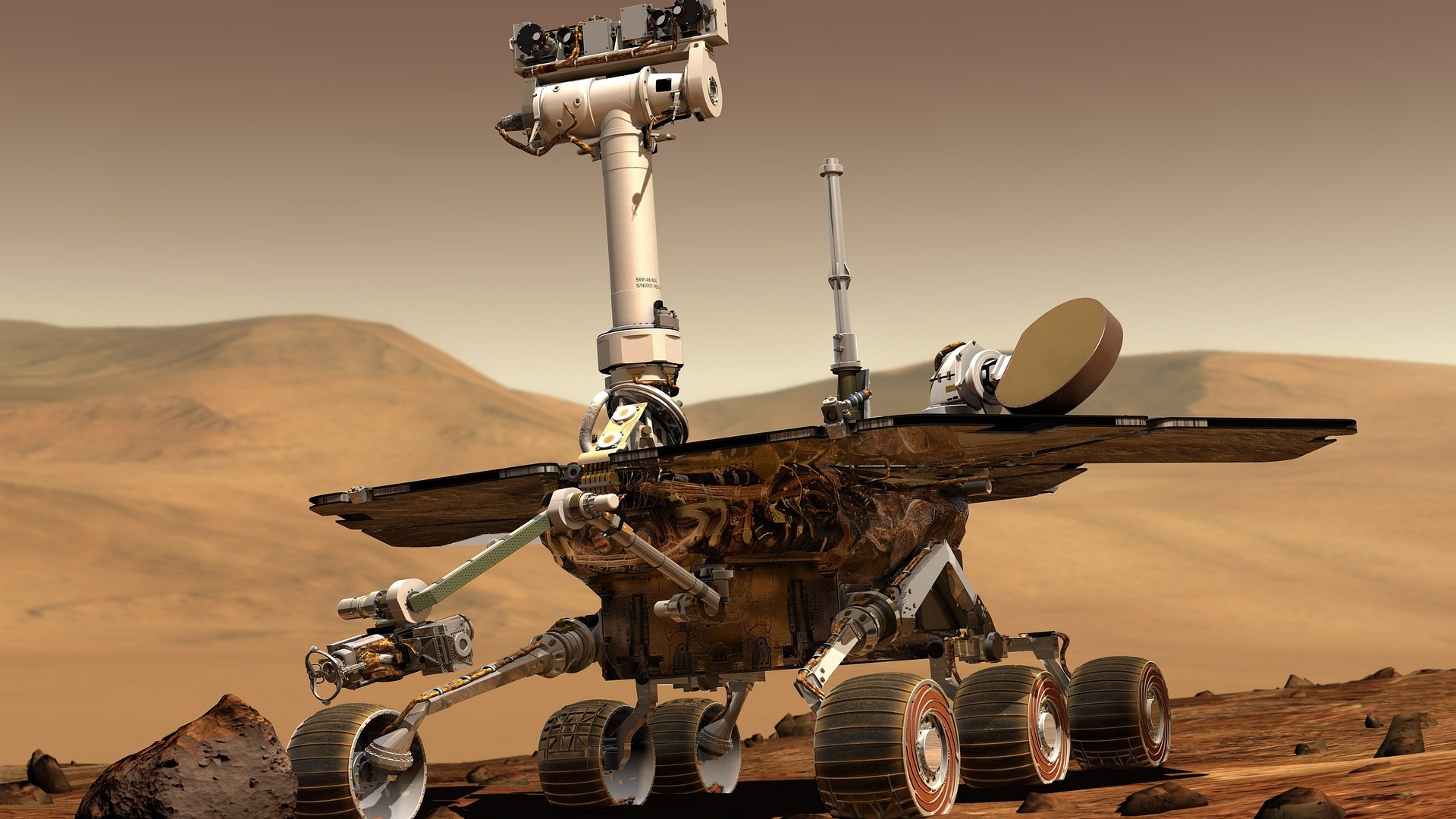

Diese Missionen stellen einige der wichtigsten US-amerikanischen Landungen auf dem Mars dar. Während einige, wie die Viking- und Phoenix-Missionen, reine Landegeräte waren, brachten andere wie Mars Pathfinder und die Mars Exploration Rover-Missionen (Spirit und Opportunity) jeweils einen Rover mit, der die Marsoberfläche erkunden konnte. Auch die neueren Missionen Curiosity (06.08.2012) und Perseverance (18.02.2021) setzen auf mobile Plattformen, um detaillierte Analysen des Mars vorzunehmen.

Mars Express, Europas erste Mission zum Mars, schwenkte sechs Monate nach dem Start am 02.06.2003 in eine Marsumlaufbahn ein. Hauptziel der Mission war die Suche nach Spuren von Wasser im Untergrund, auf der Oberfläche und in der Atmosphäre des Mars. Dank der Instrumente an Bord konnte die Zusammensetzung der Atmosphäre und die globale Zirkulation analysiert werden. Zur Mission gehörte auch eine Beagle 2-Landesonde, zu der seit ihrer Trennung vom Orbiter kein Kontakt mehr bestand. Der Roboter galt als verschollen. NASA-Bilder zeigten im Januar 2015: Beagle 2 war heil gelandet, nur die Kommunikation verstummte.

Neben den US-Amerikanern machen sich weitere Nationen auf den Weg zum Mars. Seit dem 09.02.2021 umkreist im Zuge der ersten interplanetaren Raumfahrtmission eines arabischen Staates die Raumsonde Al-Amal (engl.: Hope) der Vereinigten Arabischen Emirate den Mars. Die erste chinesische Marssonde Tianwen-1 (dt.: Himmelsfrage 1) begab sich am 10.02.2021 in eine Umlaufbahn um den Planeten. Der mitgeführte Rover Zhurong landete am 14.05.2021 in der nördlichen Tiefebene Utopia Planitia.

Russland, Indien, die Europäische Union und die USA bereiten neue bzw. weitere Marsmissionen vor. Und nebenbei mausern sich immer mehr BRICS-Staaten, neben Russland als Nachfolger der ersten Raumfahrtnation UdSSR, auch China, Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate ebenfalls zu Raumfahrtnationen.

Zwischenstation Mond

Von diesen neuen Raumfahrtnationen ist China am ambitioniertesten. Die Volksrepublik hat in den letzten Jahrzehnten enorme Fortschritte in der bemannten Raumfahrt und der interplanetaren Erforschung erzielt. Insgesamt wurden bis heute zwölf bemannte Weltraumflüge realisiert – angefangen mit den frühen Missionen wie Shenzhou 5, gestartet am 15.10.2003, bis Shenzhou 11 (16.10.2016), die den Grundstein legten. Mit dem Start des Kernmoduls Tianhe am 29.04.2021 begann der Aufbau der chinesischen Raumstation CSS (China Space Station). Sie ist seit dem 05.06.2022 ständig besetzt durch Flüge der Raumschiffe Shenzhou 12 bis Shenzhou 17. Der Einstieg Chinas in den Bau von Raumstationen begann mit dem bemannten Raumlabor Tiangong 1 (Himmelspalast 1), das am 29.09.2011 in eine rund 350 Kilometer hohe Umlaufbahn geschickt wurde. Abgelöst wurde das Raumlabor mit Start des Nachfolgers Tiangong 2 am 15.09.2016. Der Himmelspalast 2 war bis zum 19.07.2019 in Betrieb. Im Bereich der interplanetaren Raumsonden zählt China ebenfalls zu den Vorreitern: Seit 2007 wurden im Rahmen der Chang’e-Serie fünf Missionen zum Mond – von Chang’e 1 über Chang’e 2, Chang’e 3, Chang’e 4 (die als erste die Rückseite des Mondes erreichte) bis hin zu Chang’e 5, die erfolgreich Mondproben zur Erde zurückbrachte – gestartet. Ergänzt wird dieses Programm durch die Marsmission Tianwen‑1 aus dem Jahr 2020, die einen Orbiter, einen Lander und den Rover Zhurong umfasst. Diese vielfältigen Erfolge unterstreichen den rasanten Aufstieg und die stetige Weiterentwicklung des chinesischen Raumfahrtprogramms.

Russland (bzw. die UdSSR) ist seit dem Start von Sputnik 1 am 04.10.1957 die erste historische Raumfahrtnation und gerade im Begriff, sein Mondlandeprogramm wieder zu beleben. Wie auch andere BRICS-Mitglieder, äußern sich die russischen Raumfahrt-Verantwortlichen offen zu ihren Absichten und Zielen in Bezug auf die kommende Weltraumnutzung.

Nachdem mit der unbemannten Sonde Luna 25 die erste russische Mondmission seit fast 50 Jahren am 19.04.2023 fehlschlug, erklärte der damalige Roskosmos-Direktor Juri Borissow: »Es geht hier nicht nur um das Prestige des Landes und das Erreichen einiger geopolitischer Ziele. Es geht darum, Verteidigungsfähigkeiten zu gewährleisten und technologische Souveränität zu erreichen (…) Heute hat dies auch einen praktischen Wert, denn natürlich hat das Rennen um die Erschließung der natürlichen Ressourcen des Mondes begonnen. Und in Zukunft wird der Mond eine Plattform für die Erforschung des Weltraums werden, eine ideale Plattform.«

China auf dem Mond

China, mit seinem 2004 gestarteten Mondprogramm ein wesentlicher Treiber der BRICS-Staaten, neben Russland, plant auf mehreren Ebenen die Erschließung des Mondes und der Asteroiden (siehe oben). Tatsächlich hat die chinesische Regierung 2023 der UN-Arbeitsgruppe zur friedlichen Nutzung des Weltraums einen Vorschlag unterbreitet. Das chinesische Dokument zielt darauf ab, die Rechtmäßigkeit der Nutzung von Weltraumressourcen unter Einhaltung des Rahmens des Weltraumvertrags von 1967 zu etablieren. So schlägt China vor, Weltraumressourcen ohne nationale Annexionen des Mondes oder anderer Himmelskörper zu nutzen

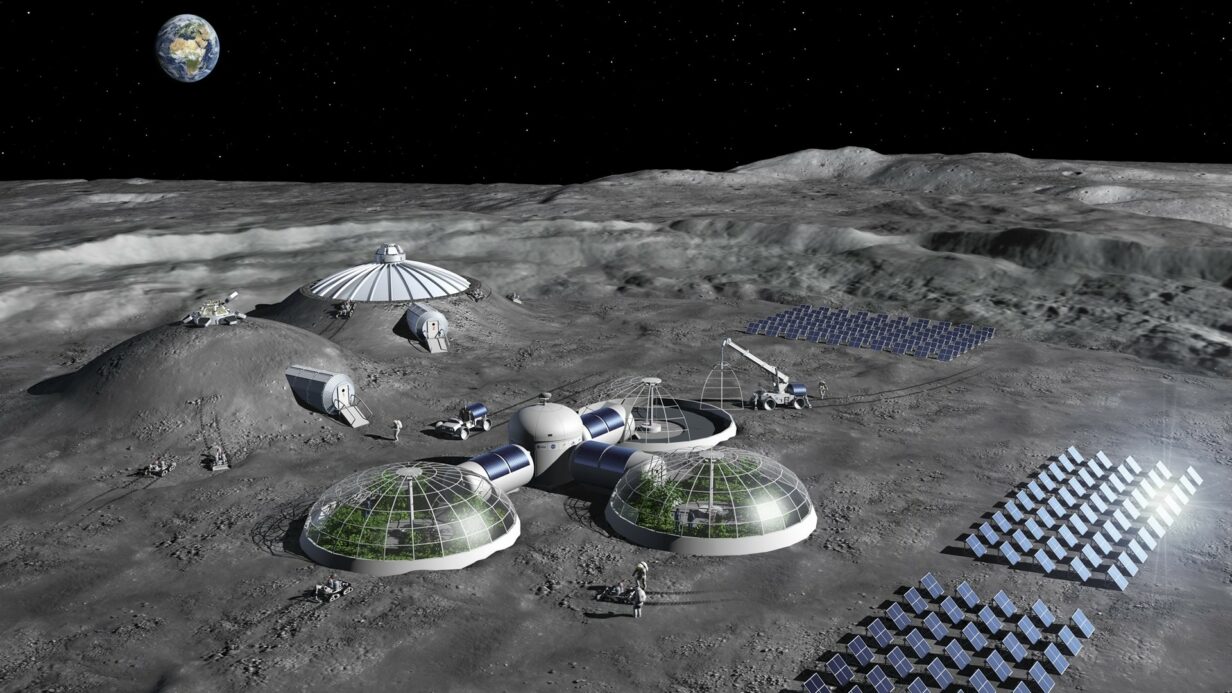

Unterdessen startete die chinesische Raumfahrtagentur im Mai 2024 die Mission Chang’e 6. Bei dieser Gelegenheit nahm ein Roboterfahrzeug Proben von der Mondoberfläche. Diese wurden am 25.06.2024 zur Erde zurückgebracht. Chang’e 6 ist Vorläufer der Missionen Chang’e 7 und 8, die 2026 und 2028 stattfinden. Sie sollen die Verfügbarkeit von Ressourcen rund um den Mondsüdpol erkunden. Letztlich wird das Ziel verfolgt, die technologischen Voraussetzungen für eine permanent bewohnte, aber auch robotergesteuerte Mondbasis zu schaffen, die ab dem Jahr 2030 die Internationale Mondforschungsstation ILRS (International Lunar Research Station) bilden wird. Sie soll bis 2035 fertiggestellt sein.

An diesem von China geführten Projekt sind bereits Russland und zahlreiche andere Länder beteiligt. Dazu zählen für die unterschiedlichsten Aufgabenbereiche Ägypten, Aserbaidschan, Belarus (Weißrussland), Pakistan, Senegal, Südafrika, Thailand, Venezuela und die Vereinigten Arabischen Emirate. Interessanterweise sind viele dieser Länder Teil der chinesischen Neuen Seidenstraße.

Der Hauptschwerpunkt dieser Zusammenarbeit ist der Bau der ILSR (International Lunar Research Station). Im März 2024 enthüllte die russische Seite dann das Projekt zum Bau eines Kernkraftwerks, um genügend Strom für den ILSR zu produzieren. Dieses Kernkraftwerk soll zwischen 2033 und 2035 gebaut werden.

Wie China das zweite Wettrennen um den Mond gewinnen könnte

Das ILSR-Projekt ist Teil der engen Partnerschaft zwischen Russland und China auf den Gebieten Raumfahrt und Robotik. Diese Zusammenarbeit hat sich seit 2017 und der Unterzeichnung eines Mammutabkommens zur Raumfahrtkooperation vertieft.

In seinen Grundzügen legt diese Kooperation fest, dass China an der Modernisierung von Trägerraketen und Raumfahrzeugen arbeitet. Unterdessen entwickelt Russland Roboter, die in extremen Umgebungen wie dem Weltraum eingesetzt werden können. Tatsächlich ist für Russland und China die Entwicklung autonomer Roboter und Sonden mit der Entwicklung künstlicher Intelligenz verbunden. Diese Technologie ist sowohl für die Produktion und Automatisierung als auch für die Nutzung von Robotern von entscheidender Bedeutung.

Die Vereinigten Arabischen Emirate und die Asteroiden

Inzwischen bereiten sich die Vereinigten Arabischen Emirate auf ihre Asteroidenmission 2028 vor. Mit dem Start der Marsraumsonde Al-Amal (engl.: Hope) am 19.07.2020 durch eine japanische H-IIA-Trägerrakete rückte das Emirat in den Klub der Raumfahrtnationen auf. Die Al-Amal-Sonde umkreist seit dem 09.02.2021 den Mars, um seit dem 23.05.2021 die Marsatmosphäre und das Marsklima zu untersuchen. Ziel der Asteroidenmission ist es, eine Sonde zu entsenden, die im Jahr 2034 an sechs Asteroiden vorbeifliegen soll. Anschließend soll sie in eine Umlaufbahn um einen siebten Asteroiden einschwenken und dort einen Landeroboter absetzen. Der wissenschaftliche Teil dieser Mission beinhaltet eine Partnerschaft mit dem Labor für Atmosphären- und Weltraumphysik der Boulder University in Colorado. Diese Partnerschaft kann dahingehend interpretiert werden, dass die VAE noch Zugang zu bestimmten Technologien und wissenschaftlichen Kapazitäten benötigen, über die sie bislang nicht selbst verfügen.

Weltraumbergbau und nationale Dominanz im Weltraum

Die Forschung und Entwicklung in Richtung Bergbau auf dem Mond und auf den Asteroiden wird von den beteiligten Nationen als Chance ergriffen, nationale Macht ins Sonnensystem zu projizierten und mittelfristig auch dorthin auszudehnen. Somit dient der Weltraum sowohl der Erweiterung als auch der Stabilisierung nationaler Macht. Angesichts der Entwicklung von KI und Robotisierung auf der Erde könnte der Weltraumbergbau das Sonnensystem als ein Reservoir beinah unerschöpflicher Bodenschätze erschließen.

Die Gewinnung dieser Ressourcen erfordert enorme nationale Investitionen. Mit anderen Worten: Raumschiffe und Roboter für den Weltraumbergbau werden den Weltraum buchstäblich »nationalisieren« und in Einflusssphären aufteilen. Allerdings dürften diese neuen »Weltraumpraktiken« zu Konflikten bzw. Diskrepanzen mit dem UN-Weltraumvertrag (Outer Space Treaty) von 1967 führen. Die Grundsätze des Vertrags legen unter anderem fest, dass »die Erforschung und Nutzung des Weltraums zum Nutzen und im Interesse aller Länder erfolgen soll und der gesamten Menschheit vorbehalten ist. Der Weltraum steht allen Staaten zur Erforschung und Nutzung frei. Der Weltraum ist nicht Gegenstand nationaler Aneignung durch Souveränitätsansprüche, durch Nutzung oder Besetzung oder auf sonstige Weise (…)«. Die Versuche einer Exploration und Ausbeutung der über das Sonnensystem verstreuten geologischen Lagerstätten durch staatliche oder private Raumfahrtunternehmen kann also durchaus rechtliche und politische Folgen haben. Die nationalen Interessen, die den Wettlauf um die Ressourcengewinnung antreiben, könnten ab dem Zeitpunkt, ab dem die »Claims im Weltraum abgesteckt« werden, durchaus erhebliche Spannungen mit und innerhalb des UN-Systems hervorrufen.

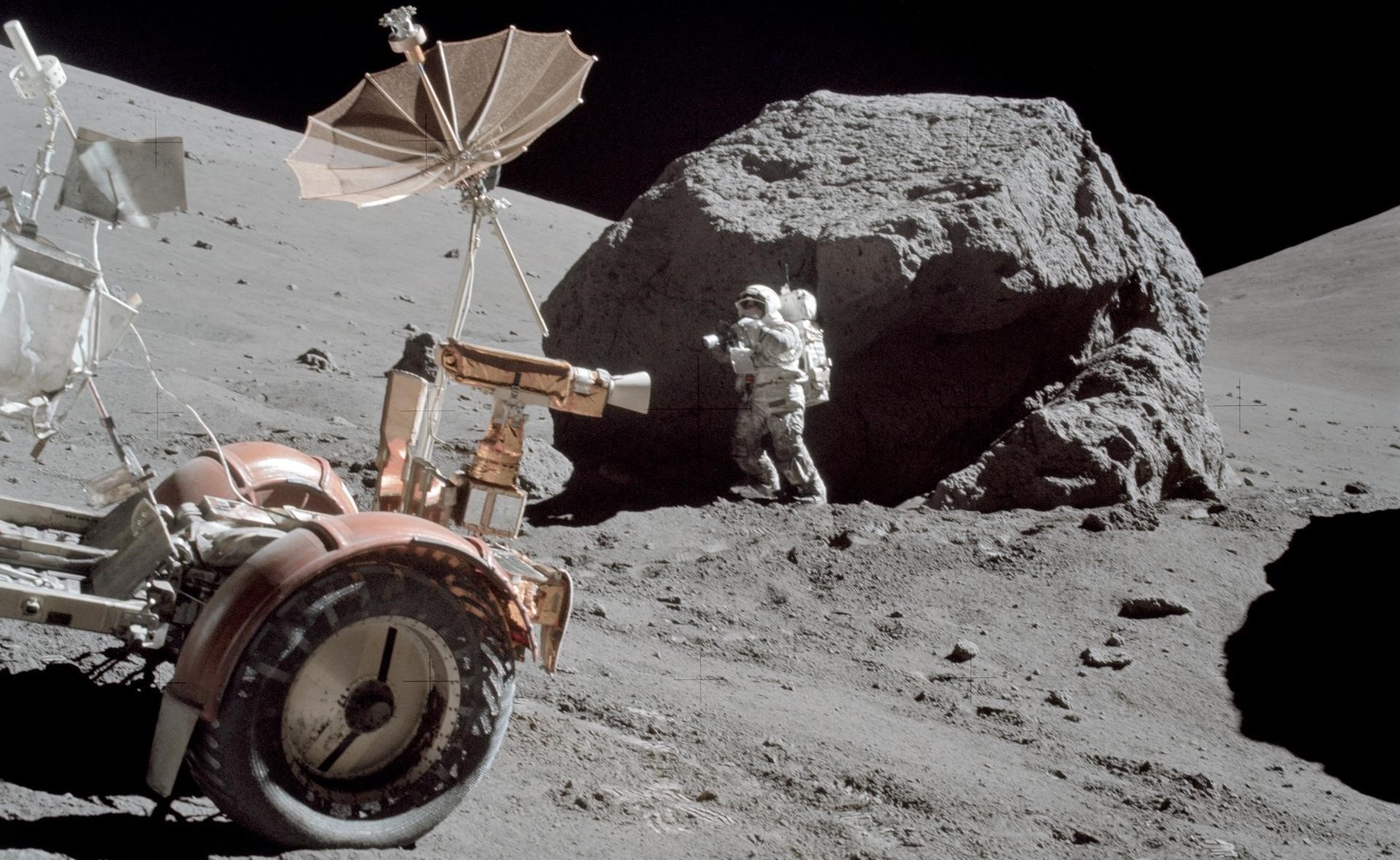

© Foto: NASA, Apollo 17. Vorläufiger Gewinner des ersten Space Race – des Wettlaufs zum Mond – waren die USA mit Abschluss des Apollo-Programms am 19.12.1972. Seitdem hat kein Mensch mehr den Mond betreten.

Ziel: Hyperdominanz?

Schließlich könnten die technologisch-industriellen Kompetenzen und Kapazitäten des Weltraumbergbaus die involvierten Staaten dazu verleiten, politische Dominanz von einer buchstäblich (sehr) »höheren Warte« herab auszuüben. Tatsächlich wurden seit 1945 und seit Beginn des »Wettlaufs ins All« (engl.: Space Race) der Weltraum, die Erdumlaufbahnen, der Mond sowie die bislang erreichten oder erreichbaren Planeten und Asteroiden von den Raumfahrtmächten als neue Orte strategischer Dominanz ins Auge gefasst. Nicht zu vergessen, die militärische Bedeutung des Alls. So erklärten im Jahr 2019 die 29 Bündnisstaaten der NATO den Weltraum als ein eigenständiges Operationsgebiet. Das heißt: Wird ein NATO-Mitglied aus dem Weltraum angegriffen, kann das den Bündnisfall auslösen. Es scheint nicht ausgeschlossen, dass die Anwesenheit von Flotten automatisierter Robotersonden oder bemannter Raumfahrzeuge im interplanetaren Raum ab dem nächsten Jahrzehnt zu einem neuen Wettlauf ins All führen könnten. Diesmal zu einem Wettlauf um Rohstoffe und »strategische Macht«.

So wie es beispielsweise bei der Interaktion zwischen Radar-, Computer-, Raketen- und Satellitentechnologien der Fall war, die ab den 1940er und 1950er Jahren interdisziplinär miteinander verknüpft wurden, werden durch die Ambitionen der außerirdischen Ressourcengewinnung die Grundsteine zu einer völlig neuen Dimension der Weltraumforschung gelegt. Die Auswirkungen könnten sich von der Erde bis jenseits des Asteroidengürtels erstrecken.

Auch nüchtern betrachtet, zeigt sich in der Dynamik der BRICS-Staaten im Kampf um die planetaren Rohstoffe ein Wettrennen. Ein Wettkampf mit dem Westen …

Anmerkung: Dieser Beitrag basiert auf dem Bericht The New Space Race – The BRICS and Space Mining, den der Autor vom Englischen übersetzte sowie wesentlich ergänzte und erweiterte.

Aufmacherfoto oben © ESA – P. Carril: ESA-Konzept einer Mondbasis.

© infodienst.info. Alle Rechte vorbehalten, all rights reserved. Nachdruck und Weitergabe an Dritte untersagt.