»Feminization equals Wokeness«

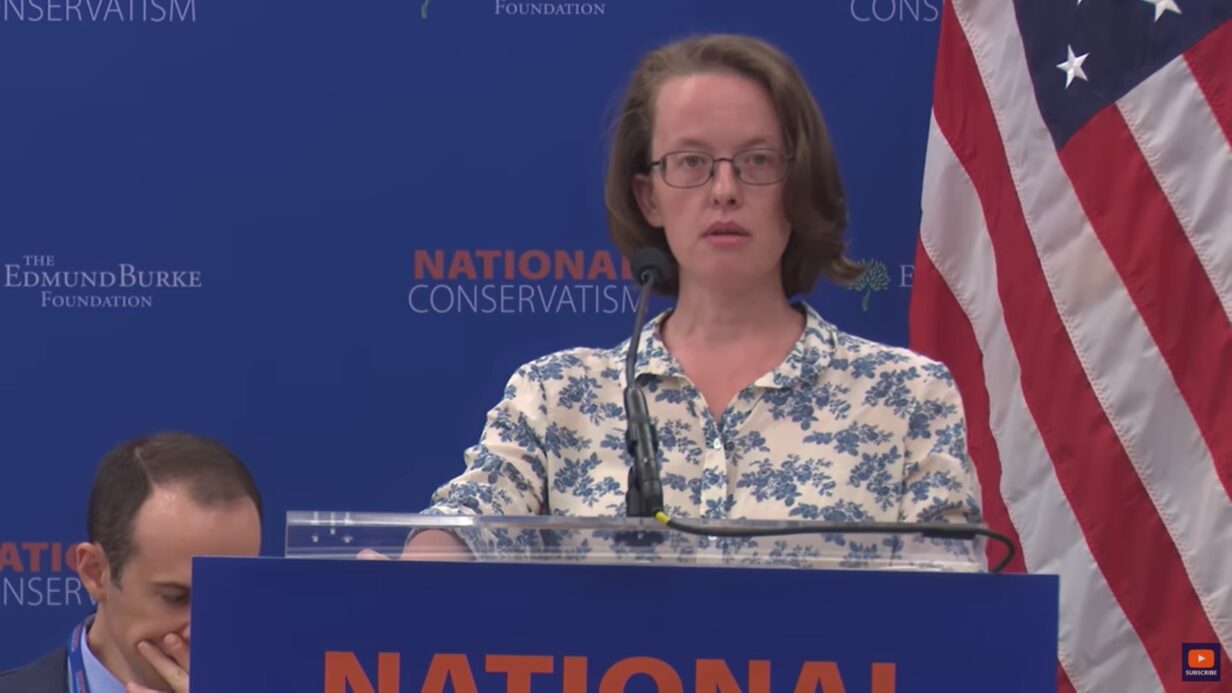

Mit einer provokanten Diagnose über den Zustand westlicher Gesellschaften sorgte die konservative Publizistin Helen Andrews bei der ›National Conservatism Conference‹ (NatCon 5; 02.09.2025) in Washington, DC für Aufsehen. In ihrem Vortrag mit dem Titel »Overcoming the Feminization of Culture« bezeichnete sie den tiefgreifenden Wandel durch den wachsenden Einfluss von Frauen in Politik, Wirtschaft und Kultur als »Revolution« – und warnte vor weitreichenden Folgen.

»Die große Feminisierung« – eine Revolution unserer Zeit

Zu Beginn ihres Vortrags zitierte Andrews den libertären US-amerikanischen Ökonomen Tyler Cowen, der in einem Blogbeitrag sieben prägende Revolutionen seiner Lebenszeit aufgezählt habe – von der Mondlandung bis zur Künstlichen Intelligenz. Zwischen dem Ende des Kommunismus und der Erfindung des Internets habe Cowen eine Entwicklung genannt, die Andrews ins Zentrum ihrer Analyse stellte: die »Great Feminization«.

»Dieser Begriff ist nicht vielen Amerikanern bekannt«, sagte Andrews, »aber künftige Historiker könnten ihn für wichtiger einstufen als fast jede andere Revolution auf dieser Liste.« Darunter verstehe sie die zunehmende Repräsentation von Frauen in sämtlichen gesellschaftlichen Institutionen – ein Prozess, der historisch ohne Beispiel sei. Noch nie zuvor hätten Frauen so viel politische Macht besessen wie heute. »Denken Sie an alle Parlamente, die es je gegeben hat. Keines war – wie unseres – zu einem Drittel weiblich«, erklärte sie. Anmerkung: Der Frauenanteil im 21. Deutschen Bundestag beträgt 32,4¹ Prozent.

Andrews verwies auf weitere Beispiele: In der größten Stadt der USA stehe eine Frau an der Spitze der Polizei, an den meisten juristischen Fakultäten stellten Frauen mittlerweile die Mehrheit, ebenso unter Jura- und Medizinstudierenden sowie unter College-Absolventen mit Bachelor- oder Doktortitel. »46 Prozent der Manager in den USA sind heute Frauen«, so Andrews. In vielen Fällen sei der Kipppunkt erst in den letzten fünf bis zehn Jahren erreicht worden.

Vom Pioniergeist zur Mehrheit

Die Entwicklung sei jedoch keineswegs abrupt verlaufen, sondern das Ergebnis eines jahrzehntelangen Prozesses. Während in den 1970er-Jahren Frauen oft »die einzige Reporterin im Newsroom« oder »die einzige Professorin im Fachbereich« gewesen seien, habe sich ihre Zahl bis zur Jahrtausendwende auf etwa 20 bis 30 Prozent erhöht. Heute seien viele dieser Bereiche zu rund 50 Prozent weiblich besetzt – und die Dynamik halte an.

So habe sich etwa der Beruf des Psychologen von einst 70 Prozent Männern zu heute nur noch 20 Prozent Männern unter den Neueinsteigern gewandelt. »Männer haben das Feld verlassen«, so Andrews, »weil Psychologie feminisiert wurde – sie wurde empathischer, fürsorglicher und weniger wertend.« Ähnliche Entwicklungen sieht sie im Literaturbetrieb, wo rund 80 Prozent der Beschäftigten Frauen seien. »Männer lesen keine Romane mehr – nicht, weil sie keine Romane mögen, sondern weil sie die Art von Romanen, die heute veröffentlicht werden, nicht mögen«, erklärte sie.

»Feminization equals Wokeness«

Für Andrews ist diese Feminisierung nicht nur eine demografische Veränderung, sondern auch eine kulturelle. »Wenn Sie es in einem Satz ausdrücken wollen«, sagte sie, »dann gilt: Feminization equals Wokeness.« Alles, was man mit ›Wokeness‹ verbinde – die Betonung von Empathie statt Rationalität, Sicherheit statt Risiko, Konformität statt Wettbewerb – sei eine Folge dieser Entwicklung.

Sie verwies auf Umfragen, denen zufolge zwei Drittel der Männer Meinungsfreiheit höher bewerteten als gesellschaftliche Inklusion, während zwei Drittel der Frauen das Gegenteil sagten. Auch in der Moralpsychologie zeige sich ein Unterschied: Männer orientierten sich stärker an Regeln und Fakten, Frauen an Kontext und Beziehungen. Dies zeige sich etwa in der Entlassung des Google-Mitarbeiters James Damore, der auf biologische Unterschiede zwischen den Geschlechtern hingewiesen hatte. »Niemand versuchte, ihn mit Fakten zu widerlegen«, sagte Andrews. »Er wurde entlassen, weil seine Aussagen Frauen ein schlechtes Gefühl hätten geben können.«

Auch bei den Kavanaugh-Anhörungen 2018 habe sich laut Andrews ein Geschlechterunterschied gezeigt: »Die männliche Position lautete: Ohne Beweise kann man einem Mann nicht Karriere und Leben zerstören. Die weibliche Position lautete: Wie können Sie über Beweise sprechen – sehen Sie nicht, dass sie weint?« Zwar hätten auch viele Frauen die Art der Anhörungen abgelehnt, räumte sie ein, doch »eine Gesellschaft, in der Männer dominieren, orientiert sich an Fakten, eine, in der Frauen dominieren, an Emotionen.«

»Feminisierung kann das Ende der Zivilisation bedeuten«

Nach dieser Diagnose kam Andrews zu ihren provokantesten Thesen. »Bis hierhin war nichts besonders umstritten«, sagte sie. »Ich habe nur gesagt: Männer und Frauen sind unterschiedlich, und Institutionen verändern sich, wenn sie weiblicher werden.« Ihre erste kontroverse Behauptung lautete: Feminisierung sei in vielen Fällen nicht nur problematisch, sondern gefährlich.

Sie nannte mehrere Beispiele: Die Rechtsstaatlichkeit sei auf Objektivität und feste Regeln angewiesen – »nicht auf Richter, die sich mehr für Kontext und Beziehungen interessieren als für das Gesetz«. In der Wissenschaft gehe es um Wahrheitssuche – nicht um die Zensur »gefährlicher« Ideen. In der Wirtschaft müssten Innovation und Führung belohnt werden – nicht bloß »HR-konformes Verhalten«. Und in der Migrationspolitik würden Gesetze oft nicht angewendet, »wenn sie jemanden traurig machen könnten«. Ohne Rechtsstaat, Wahrheitssuche, Grenzschutz und Innovationskraft, warnte Andrews, »führt eine durch und durch feminisierte Zivilisation sich selbst auf den Weg zum Zusammenbruch.«

Keine Verbote – aber »Daumen von der Waage nehmen«

Ihre zweite provokante These war eine Antwort auf die Frage, ob man demografische Feminisierung haben könne, ohne dass sich Institutionen inhaltlich veränderten. »In der Theorie ja«, räumte Andrews ein. Es gebe viele Frauen, die »exzellente Richterinnen oder kompromisslose Journalistinnen« seien. Doch sie glaube nicht, dass es »genug von ihnen« gebe, um die alten Standards zu halten. »Demografische Feminisierung führt unvermeidlich zu substanzieller Feminisierung«, sagte sie.

Was also tun? Andrews stellte klar: »Ich schlage nicht vor, Frauen aus irgendeinem Bereich zu verbannen oder sie zu entmutigen.« Stattdessen müsse man »den Daumen von der Waage nehmen«. Anti-Diskriminierungsgesetze führten dazu, dass Frauen bevorzugt eingestellt und befördert würden oder sogar »Jobs geschaffen würden, die nicht nötig sind – nur um die Zahlen zu verbessern«. Zudem zwängen sie Unternehmen, ihre Arbeitskultur zu feminisieren, um Klagen zu vermeiden. »Deshalb gibt es HR-Abteilungen – nicht, weil sie Ideologen sind, obwohl sie das natürlich auch sind, sondern um ihre Unternehmen vor Klagen zu schützen.« Ihr radikaler Vorschlag: »Tagesordnungspunkt Nummer eins: Alle HR-Ladies feuern. Wer ist dabei?«

Ein weiterer Faktor sei die sogenannte »Two Income Trap« – der Zwang zu zwei Einkommen, um einen Mittelstandslebensstandard zu halten. Wenn Familien mit nur einem Einkommen auskämen, »würden sich viele Frauen freiwillig anders entscheiden«, prognostizierte Andrews.

»Nicht um mich geht es, sondern um unsere Gesellschaft«

Zum Schluss zeigte sich Andrews bewusst, wie sensibel das Thema ist. »Ich bin natürlich selbst eine Frau und liebe meinen Beruf als Autorin«, sagte sie. »Ich will keine Frau davon abhalten, ihren Weg zu gehen.« Gleichzeitig habe sie »viele unbequeme Meinungen« – und eine zunehmend konforme Gesellschaft mache es auch ihr schwerer. »Es geht nicht darum, was für mich persönlich am besten ist«, sagte sie abschließend. »Es geht darum, was für unsere Gesellschaft am besten ist – und für die Gesellschaft, in der unsere Kinder aufwachsen werden.«

Fazit:

Helen Andrews’ Rede war weniger eine nüchterne Analyse als ein Frontalangriff auf die kulturellen, politischen und gesellschaftlichen Folgen der Gleichstellung der Geschlechter. Ihre Gleichsetzung von »Feminisierung« mit »Wokeness« und ihre Warnung vor einer »selbstzerstörerischen Zivilisation« dürften ihr breite Zustimmung in konservativen Kreisen einbringen – und heftige Kritik von liberaler und feministischer Seite provozieren.

Helen Andrews (geb. Helen Rittelmeyer) ist eine amerikanische konservative politische Kommentatorin und Autorin. Sie ist ehemalige leitende Redakteurin bei ›The American Conservative‹ und ehemalige Chefredakteurin des ›Washington Examiner‹.

¹Die größten Unterschiede zeigen sich zwischen den Fraktionen: Bündnis 90/Die Grünen: 61,2 %. Die Linke: 56,2 %. SPD: 41,7 %. CDU: 22,6 %. CSU: 25 %. AfD: 11,8 %.

© Beitragsfoto oben: YouTube Screenshot – Helen Andrews: Overcoming the Feminization of Culture.

© ›Infodienst futūrum‹. Alle Rechte vorbehalten, all rights reserved. Nachdruck und Weitergabe an Dritte untersagt.