Future warfare – Teil 1: Perspektiven 2040/2050

Szenarien einer veränderten Zukunft

Die Gegenwart ist ein konfliktträchtiger Ort. Zu offensichtlich sind die Ziele interessierter Kreise ideologische und materielle Gegensätze nicht mehr diplomatisch zu verhandeln, sondern durch Waffeneinsatz zu entscheiden. Einerseits, um von unlösbar erscheinenden innenpolitischen Spannungen und selbst verursachten Problemen abzulenken. Andererseits, um die über Leichen gehende Gier von Investoren, Pensionsfonds und Vermögensverwaltern zu befriedigen. Untermauert und beschleunigt wird die aktuelle Lage durch disruptive Entwicklungen.

Beim Zappen durch die Nachrichtensendungen oder beim Scrollen am Bildschirm verstetigt sich der Eindruck, dass Kriege unvermeidlich seien und zur Menschheit gehörten wie das Wasser zum Fisch. Nach Studien des ›Uppsala Conflict Data Program‹ (UCDP) und des ›Peace Research Institute Oslo‹ (PRIO) gab es Ende 2025 ungefähr 50 bis 60 sogenannte staatliche bewaffnete Konflikte weltweit – also Kriege und Bürgerkriege, in denen Staaten oder auch größere organisierte bewaffnete Akteure direkt involviert waren. Doch die Geschichtswissenschaft lehrt, dass die Anfänge des Krieges nicht in den frühesten Phasen der Menschheitsgeschichte liegen, sondern erst mit der Entwicklung der Sesshaftigkeit vor etwa 12.000 Jahren begannen. Mit der Sesshaftigkeit wurden Besitz und Ortsfestigkeit zu zentralen Ankern der Gesellschaft, was zu territorialen Konflikten und Kriegen führte. Entwicklungsgeschichtlich betrachtet ist der Krieg also eine späte kulturelle Erfindung. Und dennoch ist er tief in der Menschheitsgeschichte verwurzelt. Die Durchsetzung von Interessen im Krieg wurde und wird mit tödlichen Waffen geführt. Vor etwa 12.000 Jahren, also in der Jungsteinzeit, waren dies Waffen aus Stein, Holz und Knochen, darunter Speere, Pfeile, Steinäxte, Keulen und Schleudern, die im Kampf Mann gegen Mann eingesetzt wurden.

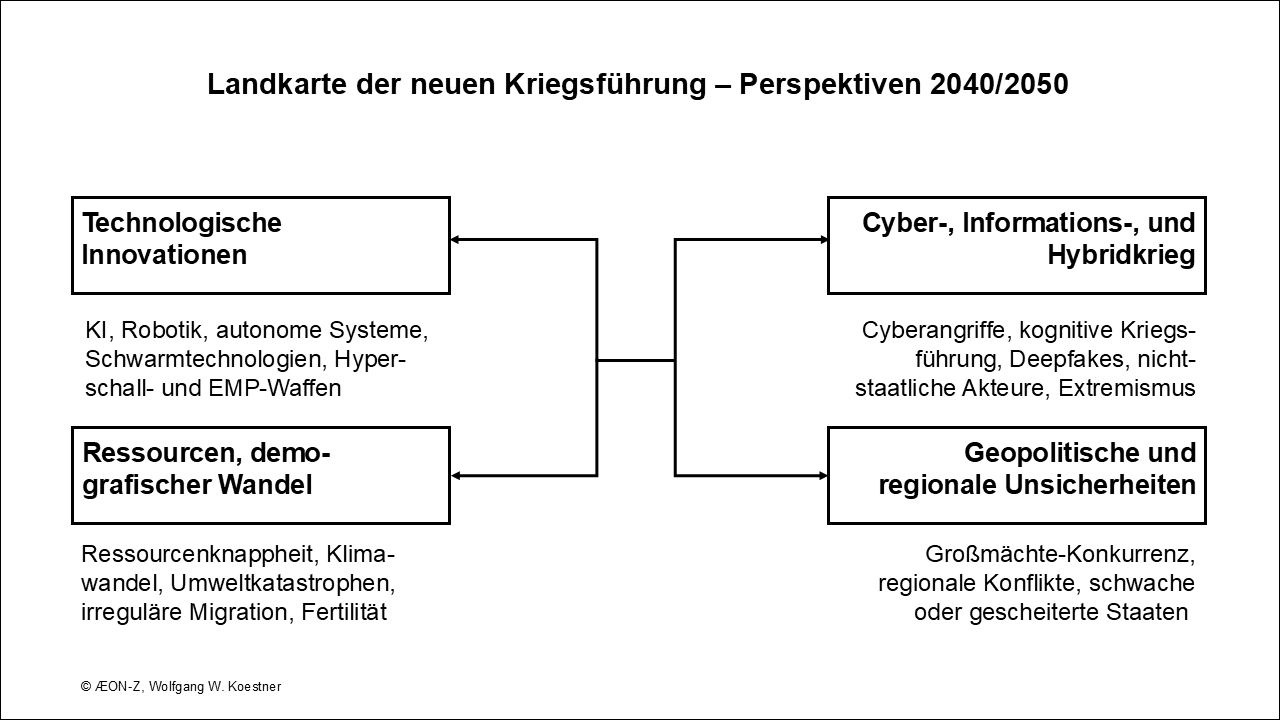

Seither hat sich die Kriegsführung stetig gewandelt – von der linearen Frontschlacht über die industrialisierte Massenvernichtung bis hin zu den asymmetrischen Konflikten unserer Gegenwart. Doch selten zuvor war die Zukunft des Krieges so ungewiss und von so vielen Faktoren abhängig wie heute. Internationale Thinktanks, militärische Planungsstäbe und Zukunftsforscher haben in den vergangenen Jahren Szenarien entworfen, die bis in die Jahre 2040 und 2050 reichen. Sie skizzieren keine linearen Prognosen, sondern mögliche Entwicklungsrichtungen einer Welt, in der Technologie, Geopolitik, Ressourcen und Gesellschaft die Logik militärischer Auseinandersetzungen neu definieren könnten.

Die Art der Kriegsführung steht vor tiefgreifenden Veränderungen. Durch technologische Entwicklungen, Ressourcenkonkurrenz, geopolitische Spannungen und gesellschaftliche Trends ergeben sich völlig neue Bedrohungslagen und Herausforderungen für die Sicherheitsarchitektur.

Technologische Transformationen – Von der Maschine zur Autonomie

Zentral in fast allen Zukunftsstudien ist die Annahme, dass technologische Entwicklungen das Wesen militärischer Operationen grundlegend verändern werden. Insbesondere künstliche Intelligenz und autonome Systeme gelten als Schlüsseltechnologien, die das Gefecht bis 2040 und 2050 prägen könnten. Der RAND Thinktank, das CSIS (Center for Strategic and International Studies) und der britische Militär-Thinktank ›Defence Futures‹ entwerfen Szenarien, in denen Schwärme autonomer Drohnen ganze Frontabschnitte kontrollieren, während Entscheidungsprozesse durch Algorithmen beschleunigt und teilweise auch ersetzt werden. Diese Entwicklung birgt nicht nur operative Vorteile, sondern auch erhebliche ethische und rechtliche Probleme: Wer trägt Verantwortung für Entscheidungen, die von Maschinen gefällt werden? Und wie kann Vertrauen in Systeme gesichert werden, deren Komplexität selbst Fachleute kaum noch durchdringen können?

Informationskrieg & Cyberdomänen – Konflikte ohne Frontlinien

Parallel zu den sichtbaren Technologien schreitet die Unsichtbarkeit des Krieges voran. Cyberangriffe, kognitive Kriegsführung, Desinformationskampagnen und digitale Einflussoperationen gelten als Dauerzustand zukünftiger Auseinandersetzungen. RUSI (Royal United Services Institute, UK) und ODNI (Office of the Director of National Intelligence, USA) betonen, dass Informationskrieg und Cyberoperationen nicht mehr als Begleitphänomene klassischer Konflikte betrachtet werden dürfen, sondern als integrale Bestandteile, die Kriege vorbereiten, begleiten und in manchen Fällen sogar ersetzen können. Bis 2040 dürfte es kaum noch klare Grenzen zwischen Krieg und Frieden geben – die Grauzone wird zur Normalität. In diesem Kontext gewinnt auch die Frage der Resilienz demokratischer Gesellschaften an Bedeutung, da Angriffe auf Vertrauen, Kohäsion und Wahrnehmung möglicherweise wirkungsvoller sind als klassische militärische Schläge.

Weltraum als neues Gefechtsfeld

Der Weltraum wird bis 2050 voraussichtlich zu einem vollwertigen Kriegsschauplatz. Satellitennetze, Kommunikationssysteme und Navigationsinfrastrukturen bilden bereits heute die Grundlage moderner Streitkräfte. CSIS und ›NATO’s Strategic Warfare Development Command‹ weisen darauf hin, dass Staaten künftig nicht nur um den Zugang zum Orbit konkurrieren, sondern auch offensive Fähigkeiten im All entwickeln könnten. Szenarien reichen von gezielten Störungen bis hin zur Zerstörung gegnerischer Systeme. Die Abhängigkeit ziviler Gesellschaften von Raumfahrtinfrastruktur verstärkt dabei die Verwundbarkeit – ein Angriff auf Satelliten kann nicht nur militärische, sondern auch ökonomische und gesellschaftliche Systeme lahmlegen.

Klimawandel & Ressourcenstress – Krieg im Anthropozän

Thinktanks wie das ›International Institute for Strategic Studies‹ (IISS) sowie verschiedene nationale Planungsstäbe sehen den Klimawandel als einen der mächtigsten Treiber zukünftiger Konflikte. Bis 2050 werden steigende Meeresspiegel, Hitzewellen, Dürren und Ressourcenknappheiten regionale Instabilität fördern und zu neuen Einsatzszenarien führen. Streitkräfte werden verstärkt mit Katastrophenhilfe, Migrationsbewegungen und Ressourcenschutz konfrontiert sein, während gleichzeitig ihre eigene Einsatzfähigkeit unter klimatischen Bedingungen leidet. Der Krieg im Anthropozän ist somit nicht nur eine militärische, sondern vor allem eine gesellschaftliche und ökologische Herausforderung.

Organisation, Recht & Ethik

Die Szenarien machen deutlich, dass technologische Machbarkeit allein nicht ausreicht, um die Zukunft der Kriegsführung zu beschreiben. Ebenso bedeutsam sind Fragen der Organisation, des Rechts und der Ethik. Wie werden Streitkräfte aufgestellt sein, um flexibel auf hybride Bedrohungen zu reagieren? Wie kann Völkerrecht weiterentwickelt werden, um autonome Waffen und neue Konfliktformen zu regulieren? Und wie lassen sich die gesellschaftlichen Kosten von Hochtechnologie-Kriegen legitimieren? Die Antworten darauf variieren, doch ein Konsens zieht sich durch fast alle Analysen: Die Legitimität von Kriegen und militärischen Mitteln wird künftig ebenso umkämpft sein wie die Kriege selbst.

Geopolitische Szenarien & mögliche Pfade

Über die technologischen und gesellschaftlichen Faktoren hinaus bleibt die Geopolitik der entscheidende Rahmen, in dem zukünftige Kriegsformen entstehen. ODNI und NATO zeichnen Szenarien, die von einer neuen Bipolarität zwischen den USA und China bis hin zu multipolaren Konfliktkonstellationen reichen. Großmachtkonkurrenz, regionale Kriege im Nahen Osten, in Afrika und Asien sowie Machtprojektionen im Indopazifik erscheinen als mögliche Pfade. Viele Szenarien betonen, dass 2040 und 2050 keine einheitliche Weltordnung, sondern eine fragmentierte, vielschichtige Sicherheitslandschaft bringen könnten, in der regionale Konflikte jederzeit globale Auswirkungen entfalten können.

Wichtige Einzelmeinungen

Neben den großen Trends stechen einige spezifische Stimmen heraus: RAND betont die operative Revolution durch autonome Systeme. RUSI hebt die anhaltende Bedeutung hybrider Kriegsführung hervor. CSIS verweist besonders auf den Weltraum als zukünftiges Schlachtfeld. ODNI zeichnet in seinen Global Trends 2040 mehrere alternative Szenarien – von einer technokratischen Stabilität bis hin zu einer Ära permanenter Krisen. IISS wiederum macht die Verknüpfung von Klimawandel und Sicherheit zu einem Schwerpunkt, während nationale Institute wie das britische ›Defence Futures‹ auf die organisatorische Anpassungsfähigkeit der Streitkräfte hinweisen.

Fazit: Verdichtung der Zukunftstrends

Zusammengenommen zeichnen die Analysen ein Bild einer Kriegsführung, die weniger durch einzelne spektakuläre Waffen als vielmehr durch die komplexe Verflechtung von Technologie, Gesellschaft, Klima und Politik geprägt sein wird. Bis 2050 wird sich das Schlachtfeld ausweiten – in den digitalen Raum, in den Orbit, in die Infrastrukturen ziviler Gesellschaften. Der Krieg der Zukunft erscheint weniger als ein klarer Ausnahmezustand, sondern als schleichend präsente Realität in vielen Lebensbereichen. Die entscheidende Frage lautet daher: Wird es den Gesellschaften gelingen, in dieser neuen Normalität politische Steuerungsfähigkeit, rechtliche Verbindlichkeit und ethische Maßstäbe zu bewahren? Denn so sehr sich Technologie und Geopolitik wandeln mögen – die Frage nach der Kontrolle über den Krieg bleibt die beständige Konstante.

© ›Infodienst futūrum‹. Alle Rechte vorbehalten, all rights reserved. Nachdruck und Weitergabe an Dritte untersagt.