Medizinische Hoffnung oder Risiko? KI wird zum Designer biologischer Systeme

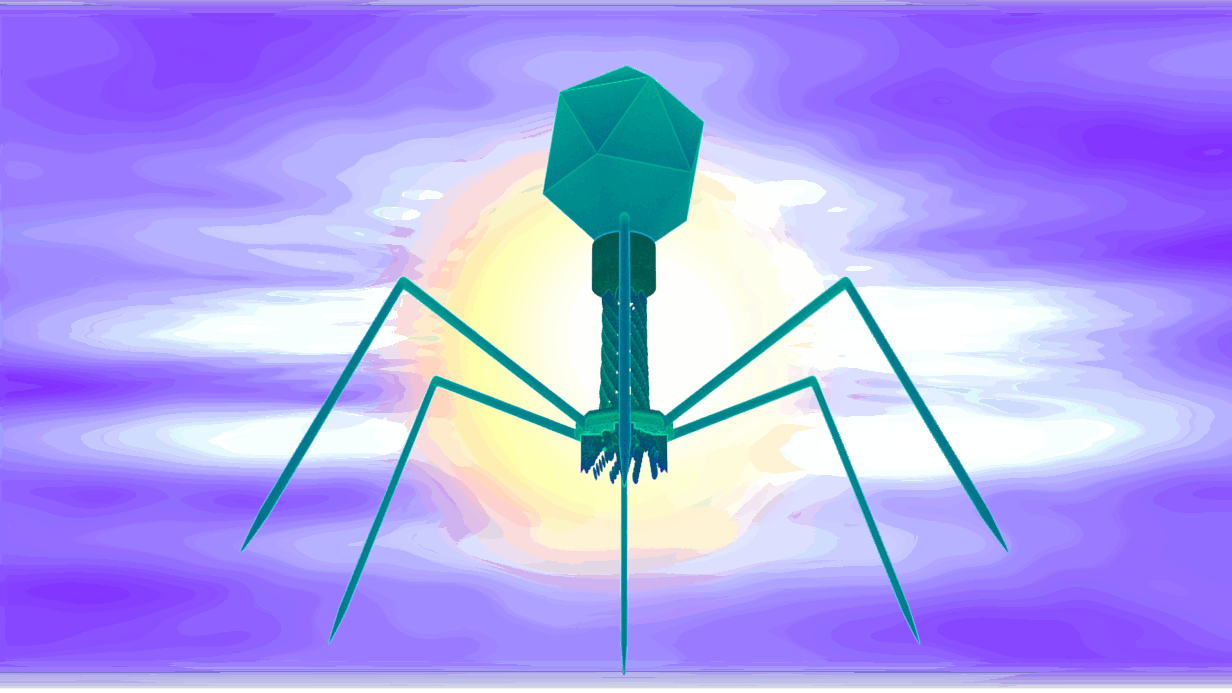

Die neue, noch nicht »Peer-reviewed«, d.h. von Fachkollegen begutachtete Studie »Generative design of novel bacteriophages with genome language models« von Forschenden der Stanford University beschreibt einen wissenschaftlichen Durchbruch: Erstmals konnten komplette Virengenome mithilfe künstlicher Intelligenz entworfen, im Labor synthetisiert und als funktionierende Viren getestet werden.

KI schreibt komplette Virengenome

Im Zentrum der Arbeit stehen zwei sogenannte ›Genome Language Models‹ (»Evo 1« und »Evo 2«), die ähnlich wie Sprachmodelle für Texte trainiert wurden – nur eben auf DNS-Sequenzen. Sie lernten aus mehr als zwei Millionen Phagengenomen, komplexe genetische Muster zu erkennen und neue Sequenzen zu erzeugen. Als Vorlage diente der bekannte Enterobakteriophage PhiX174, dessen rund 5.400 Basen umfassendes Erbgut bereits seit Jahrzehnten als Modell dient.

Mit einer Kombination aus Modelltraining, gezieltem »Prompting« (präzise Anweisung an ein KI-System) und strengen biologischen Filtern erzeugten die Forschenden hunderttausende neuartige Genomvorschläge. Nach experimenteller Prüfung wurden 302 synthetisiert, von denen 16 tatsächlich funktionsfähige Bakteriophagen hervorbrachten – eine Premiere in der synthetischen Biologie.

Künstlich erschaffene Viren mit neuen Eigenschaften

Die erzeugten Viren waren nicht nur funktionsfähig, sondern wiesen erhebliche genetische und strukturelle Neuerungen auf. Einige hatten Gene, die in keinem bekannten Virus vorkommen, andere integrierten funktional völlig neue Proteine. Besonders bemerkenswert: Ein von KI entworfenes Virus (Evo-Φ36 bzw. Evo-Phi36) nutzte erfolgreich ein Verpackungsprotein aus einem evolutionär weit entfernten Phagen – etwas, das in klassischen Experimenten bisher als nicht funktionsfähig galt.

Auch funktional übertrafen einige der KI-Phagen ihre natürliche Vorlage: Mehrere Varianten vermehrten sich schneller, zerstörten Bakterien effizienter und gewannen in Konkurrenzexperimenten gegen PhiX174. Zudem konnte ein »Phagen-Cocktail« aus den KI-Kreationen Bakterienstämme überwinden, die gegen PhiX174 resistent waren – ein wichtiger Schritt für die Entwicklung robuster Phagentherapien als Alternative zu Antibiotika.

Chancen und Verantwortung

Die Studie zeigt eindrucksvoll, dass generative KI nicht nur Texte oder Bilder, sondern auch komplexe biologische Systeme auf Genom-Ebene entwerfen kann. Damit eröffnet sich ein völlig neues Forschungsfeld: die »generative Genomik«, die langfristig auch für die Entwicklung maßgeschneiderter Viren, neuer Biotechnologien oder sogar synthetischer Organismen genutzt werden könnte. Gleichzeitig betonen die Autorinnen und Autoren die Bedeutung von Biosicherheit: Die Modelle wurden gezielt nur auf Bakteriophagen trainiert, gefährliche eukaryotische Viren waren ausgeschlossen. Experimente fanden unter kontrollierten Laborbedingungen statt.

Fazit

Die Arbeit markiert einen Wendepunkt: Erstmals hat eine KI nicht nur einzelne Gene, sondern komplette, funktionsfähige Virengenome generiert – und dabei Innovationen hervorgebracht, die die Natur so nicht kennt. Damit rückt eine Zukunft näher, in der KI als kreatives Werkzeug in der Biotechnologie neue Lebensformen entwerfen kann – wenn sie sicher und verantwortungsvoll eingesetzt wird. Doch so vielversprechend diese Technologie für Medizin und Biotechnologie ist, so birgt sie auch Risiken. Die Fähigkeit, funktionierende Virengenome zu entwerfen, könnte in falschen Händen missbraucht oder unabsichtlich gefährliche Organismen hervorbringen. Umso wichtiger sind strenge Biosicherheitsstandards, transparente Forschung und ein gesellschaftlicher Diskurs darüber, wie weit wir Maschinen das Design des Lebens überlassen wollen.

© ›Infodienst futūrum‹. Alle Rechte vorbehalten, all rights reserved. Nachdruck und Weitergabe an Dritte untersagt.